【取材レポート】

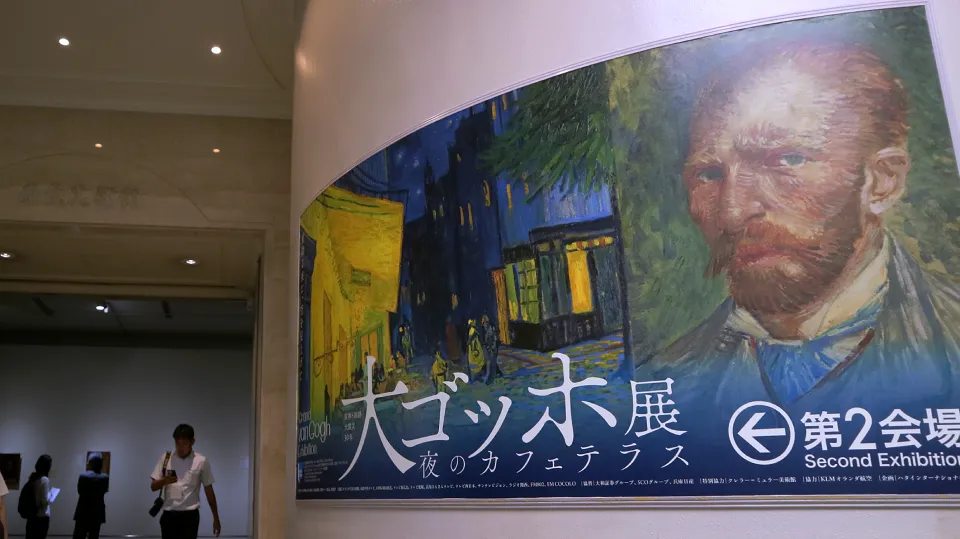

大ゴッホ展 夜のカフェテラス

阪神・淡路大震災30年/東日本大震災15年

神戸市立博物館<神戸市>

神戸市立博物館外観

『炎の画家』ゴッホ。日本でもたいへん人気なのはご承知の通りです。

9月20日、神戸市立博物館で「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」が開幕しました。

本年はゴッホ関連の展覧会が多く開催される当り年「ゴッホイヤー」、その最後を飾る展覧会です。

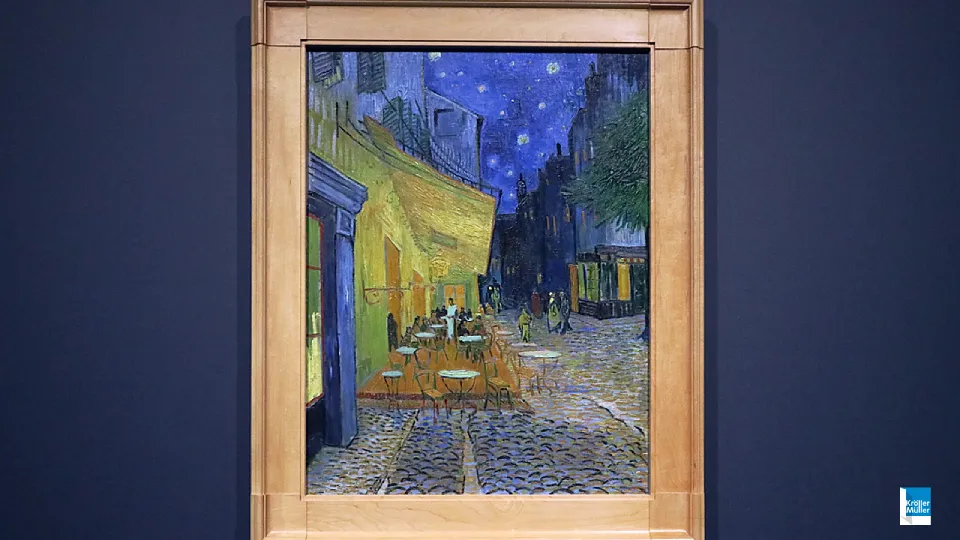

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のカフェテラス(フォルム広場)》1888年9月16日頃、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

本展の目玉は、展覧会タイトルでもある『夜のカフェテラス』。

数あるゴッホ作品の中でも特に人気の名作ですが、来日は20年ぶりだそうです。

ところで、ちょっとご覧いただきたいのがこちら。

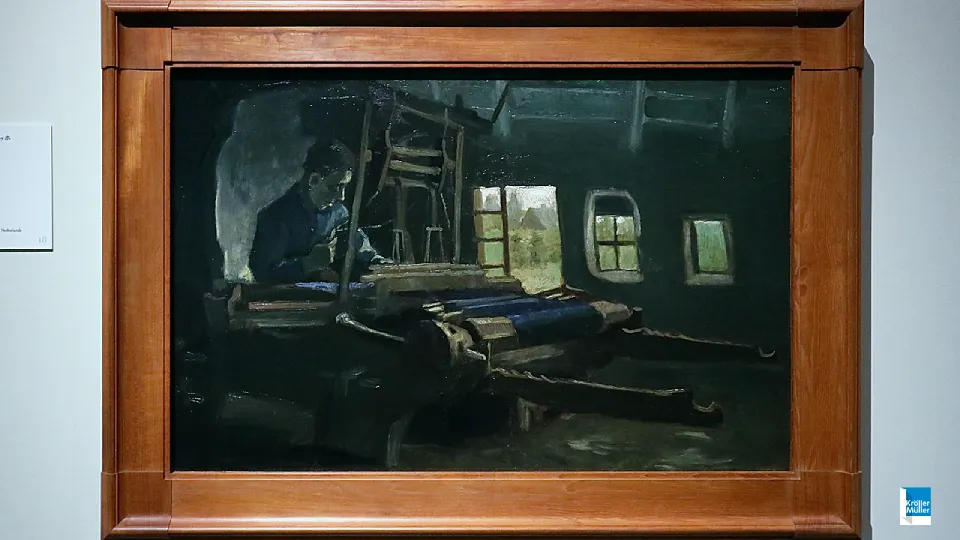

フィンセント・ファン・ゴッホ《織機と職工》1884年6月-7月、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

「えっ、この絵もゴッホ…?」。他にもまるで別人のような作品がいくつもあるんです。

37歳で世を去った彼の画業はわずかに10年。その間に画風がこれほど変わるとは…。

彼の人生はいったいどんなだったのか。

作品のより深い理解につながるあれこれを、アートザウルスは後の記事でお届けすることにいたします。

さてこの展覧会は、「ゴッホが、みんなの知る『ゴッホ』になるまで」を観れる貴重な機会。じっくり見ていきたいと思います。

2期にわたる壮大なゴッホ展

会場入口

「大ゴッホ展」は、2025年開催の第1期(2025年9月20日~2026年2月1日)と2027年に開催予定の第2期からなる、壮大な展覧会。

彼のコレクションで有名なオランダ・クレラー=ミュラー美術館の全面協力で実現したもの。

第1期はゴッホが画家を目指してからパリを経て南仏のアルルにたどり着くまでの前半生、第2期はアルルから終焉の地オーヴェル=シュル=オワーズの後半生をたどります。

阪神・淡路大震災から30年となる神戸で開幕し、東日本大震災から15年を迎える福島、東京へと巡回していきます。

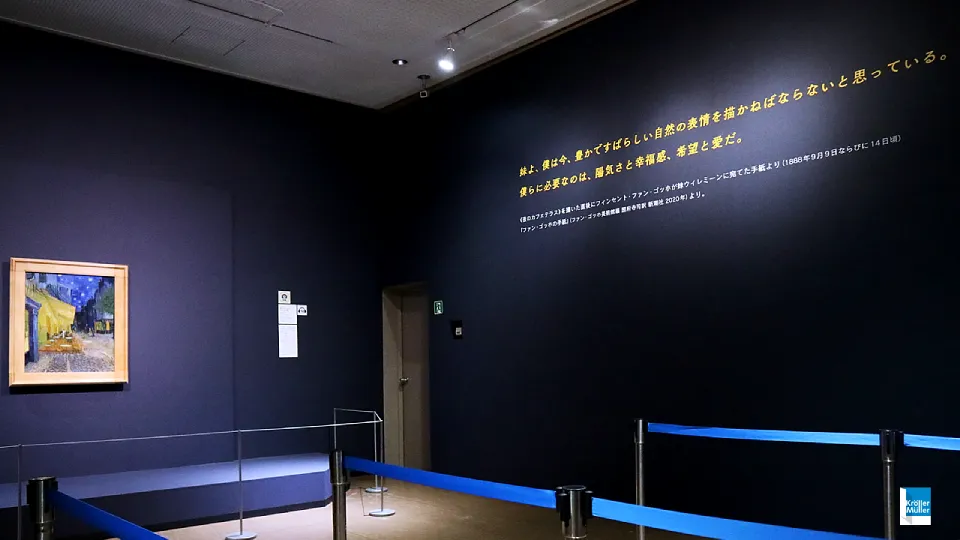

名作『夜のカフェテラス』を間近で観賞

《夜のカフェテラス》展示コーナー

まずは『夜のカフェテラス』特別コーナー。列になって順番に観賞できるようになっています。

撮影もOK(撮影可の作品は他にも4点あります)。

『夜のカフェテラス』は、ゴッホが短い人生で最も幸福だった1888年9月ごろの作品。

明かりに照らされたカフェの鮮やかな黄色に目を奪われがちですが、夜空の青がとても美しいこと、そして石畳の色の複雑なこと。

心地よい夜の街角で、ゴッホが夢中で描いている気分が伝わってくるようです。

会場では、つい画像に収めるのに夢中になりそう。

でも、これだけの名画を間近で観賞できる機会。ぜひその目で筆致や色づかいをしかとご堪能ください。

ゴッホ、画家を目指す ただいま勉強中

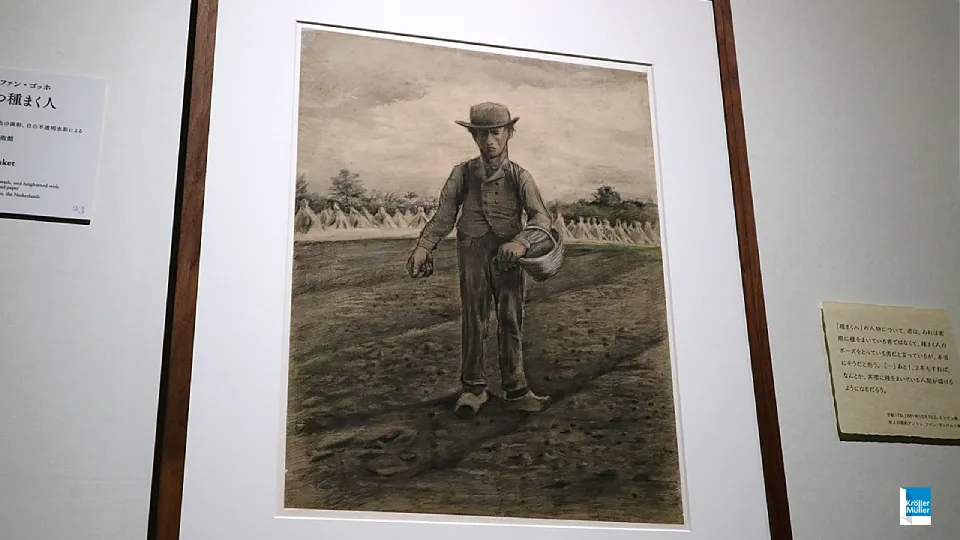

フィンセント・ファン・ゴッホ《籠を持つ種まく人》1881年9月、黒チョーク、茶色・灰色の淡彩、白の不透明水彩によるハイライト/簀の目紙

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

それではゴッホ最初期の素描を見てみましょう。

「籠を持つ種まく人」(1881年9月)は「夜のカフェテラス」の7年前の制作。

ん…なんか変…(失礼!)。丁寧に描いているものの、人物のバランスがちょっと…!?

この絵を描く前年にゴッホは画家になることを決意。全くの独学で教則本の模写、地元の風景や人物の素描を始めました。

そして81年11月、従兄で画家のアントン・マウフェに学ぶためハーグに向かいます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《麦わら帽子のある静物》1881年11月後半-12月半ば、油彩/カンヴァスに貼った紙 クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

マウフェの指導の下で描いた油彩画です。

マウフェは農民や農村を画題とした風俗画の第一人者で、ゴッホはその画風に魅了されました。

フィンセント・ファン・ゴッホ《大工の仕事と洗濯場》1882年5月下旬、鉛筆、黒チョーク、黒インクのペンと筆、茶色の淡彩、不透明水彩、引っかき傷、升目上の跡/簀の目紙

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

ハーグ時代に「なんだか急に上手くなった!」と思える絵がありました。

1882年5月の素描。『籠を持つ種まく人』と比べると、8か月の間にずいぶん上達したような?

この絵は叔父から注文されたもの。ゴッホ自身、「遠近法とプロポーションの練習になった」と記しています。

働く人びとを描く

展示風景

マウフェのもとで勉強していたゴッホですが、衝動的な性格と価値観の違いから関係が壊れてしまい、1883年末に両親の暮らすニューネンに移ります。

この時期の絵は、ひと言でいうと「…暗い…」。遠目では何が描いてあるのかわからない。

このころゴッホが敬愛したのは、漁師や農民など厳しい生活の中で働く人々の姿を写実的に描いた「ハーグ派」のヨーゼフ・イスラエルスでした。

下はイスラエルスの作品です。

ヨーゼフ・イスラエルス《ユダヤ人の写本筆記者》1902年、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

ハーグ派の影響を受けたゴッホは、働く人々を描きはじめます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《織機と職工》1884年4月-5月、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

これは布を織る職工を描いた作品。

ゴッホはこのテーマに心を動かされたようで、1883年12月から84年7月の7か月の間に、職工を描いた作品を10点も描いています。

展示風景

左はフィンセント・ファン・ゴッホ《じゃがいもを植える農民》1884年8月-9月、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

しかし、それほど夢中になったテーマもぱったり描かなくなってしまいます。

そこがゴッホの面白いところ。彼の興味は職工から農民の生活へと移りました。

ゴッホは、ミレーに倣って農民画家を目指したのです。

フィンセント・ファン・ゴッホ《白い帽子をかぶった女の頭部》1884年11月-1885年5月、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

1884年11月から翌年2月にかけて、ゴッホは頭部を描くことに没頭します。

暗い画面に白い帽子と瞳が浮かび上がるこの作品は、その中でも有名な一枚です。

ゴッホの唯一の支援者 弟・テオ

こうして見ると、ゴッホの夢中になったテーマが移り変わっていくのが手に取るよう。

一時期集中して取り組んで、興味が移るといっさい振り返らないところがゴッホなんです。

ゴッホには、パリで画商を営む弟のテオがいました。

彼は印象派の画家たちの明るい色彩を知って兄にも色を明るくするように勧めますが、この頃のゴッホは関心を示しません。

テオはゴッホ唯一の理解者であり、生活に困窮する兄に仕送りする支援者でした。

仕送りが遅れると弟をなじる「困った兄」の創作活動を、生涯支えた人。

私たちがゴッホの心情や制作過程を知ることができるのも、テオとやり取りした手紙からです。

作品の隣にテオ宛の手紙の一節が添えてあったら、ぜひお見逃しなきよう。

ゴッホ 突然パリへ 暗かった画面に色彩が!

1886年2月、ゴッホは突然パリの弟テオのもとに転がり込みます。

もとより思い込みの激しい性格で地元にいられなくなったらしく、ゴッホはパリで暮らし始めます。

パリに移ったゴッホの絵には大きな変化が現れます。「色彩」へのこだわりです。

フィンセント・ファン・ゴッホ《青い花瓶の花》1887年6月頃、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

印象派を思わせる光と、新印象派のような点描。

テオに勧められても興味を示さなかった明るい色彩に自ら取り組んでいます。

花を描いたのは「モデル代が足りなかったため」。

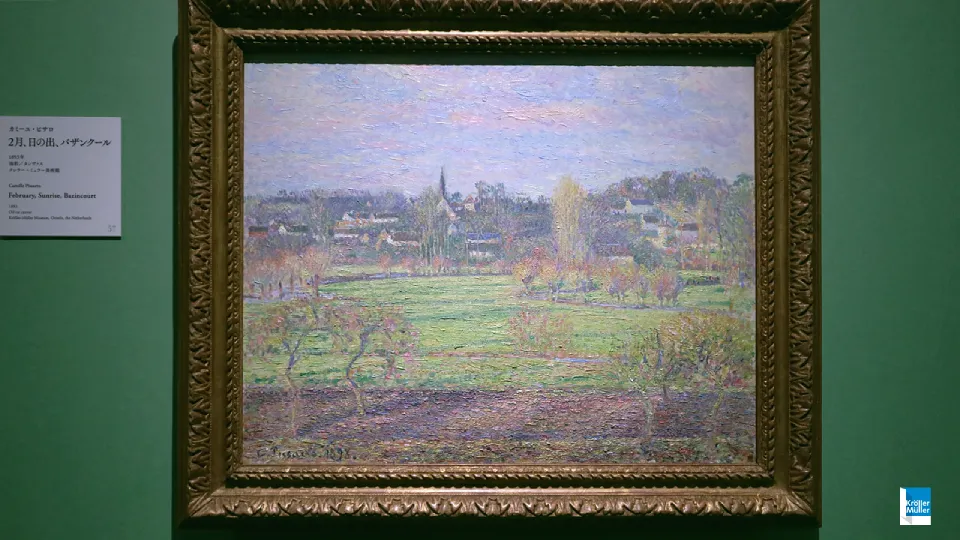

カミーユ・ピサロ《2月、日の出、バザンクール》1893年、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

本展には、ゴッホが影響を受けた画家たちの作品も登場。

こちらは印象派のカミーユ・ピサロの作。

パリ時代のゴッホが印象派の画家たちの影響を受けていたことがよくわかります。

フィンセント・ファン・ゴッホ《レストランの室内》1887年夏、油彩/カンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

新印象主義の影響を最も強く受けている作品。

点描の手法と補色の使い方など細かいことはさておき、オランダ時代に描いた作品との違いには驚くばかり。

フィンセント・ファン・ゴッホ《自画像》1887年4月-6月、油彩/厚紙

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

さすが人気のゴッホ、取材陣もつめかけてます。

カメラマンの肉薄に、画中のゴッホもちょっと困惑気味!?

自画像が多いのは、やっぱりモデル代がなかったから。

この一枚は、色調は明るいけれど「私たちが知っているゴッホ」ならではの筆さばきです。

この作品も撮影自由です。

アルルへの旅立ち 強烈な光との出会い そして物語は続く

パリでの生活はゴッホの作風に大きな変化をもたらしましたが、本人は都会生活に馴染めず南フランスのアルルへ旅立ちます。

当時、ゴッホは浮世絵に傾倒していました。

影のない浮世絵を見て「日本は光あふれる国」と勘違い…。

南仏に「色彩豊かで陽光にあふれた日本」を連想したのです。

そしてアルルの地で「これぞゴッホ」というべき鮮烈な色彩と大胆な筆致が花開きます。

フィンセント・ファン・ゴッホ《夕暮時の刈り込まれた柳》1883年3月、油彩/厚紙に貼ったカンヴァス

クレラー=ミュラー美術館 ⒸCollection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands.

会場で縦横30㎝ほどの小さな絵に目を惹かれました。

画面からはみ出さんばかりの強烈な太陽の光、夕日に照らされて黄金色に染まる草。

真っすぐに伸びる厚塗りの迷いのない筆跡。

まさに「私たちの知るゴッホ」がありました。

そして物語は第2期に…さあこれからどうなる…!というところで切られちゃう映画の前編みたいですが、続編が公開される再来年を心待ちにしましょう!

約70年ぶりの来日となる『アルルの跳ね橋』も本当に楽しみです。

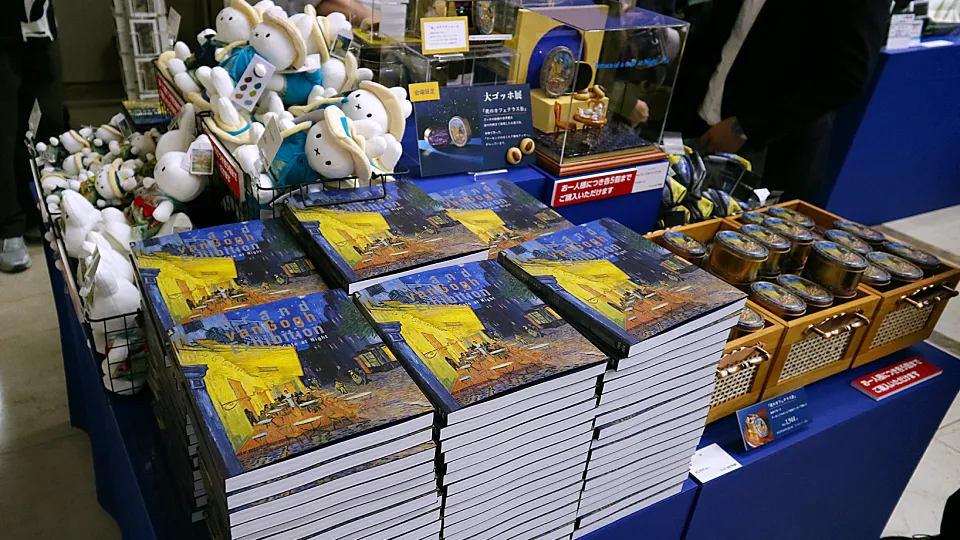

オリジナルグッズが並ぶ特設ショップ

展示場を出ると、あふれんばかりのオリジナルグッズがところ狭しと並ぶ特設ショップ。

プレスや展覧会の関係者も、お仕事を置いといてお買いもの!えーいゴッホ祭りじゃ!

グッズ売場は大盛況!

レジ台もたくさん準備されてますが混雑するかも…。

さあ作品の感動を胸にしまって、お気に入りの品をゲットしましょ。

展覧会は土日祝日は予約優先。詳しくは公式サイトをご覧ください。

取材レポート第二弾もアップしました。題して『ゴッホだってぼやきたい』。

幾度となくつまづき、ぼやきまくるゴッホのお話。

ぜひご一読ください。

阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会期:第1期 2025年9月20日~2026年2月1日 / 第2期 2027年2月6日~5月30日

会場:神戸市立博物館

Web:https://www.ktv.jp/event/vangogh/

開館時間:9:30~17:30(金曜・土曜は〜20:00)※入館は閉館30分前まで 土日祝は予約優先

休館日:月、年末年始(12月30日~1月1日)

料金: 一般 2500円 / 大学生 1250円 / 高校生以下無料